- 学校保健安全法、学校薬剤師と学校薬剤師会

学校保健安全法、学校薬剤師と学校薬剤師会

学校保健安全法

昭和22年に教育基本法とともに施行された「学校教育法」の中に「学校においては、別に法律に定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない

」とあります。これを受けて、昭和33年4月10日に学校保健法が制定されました。

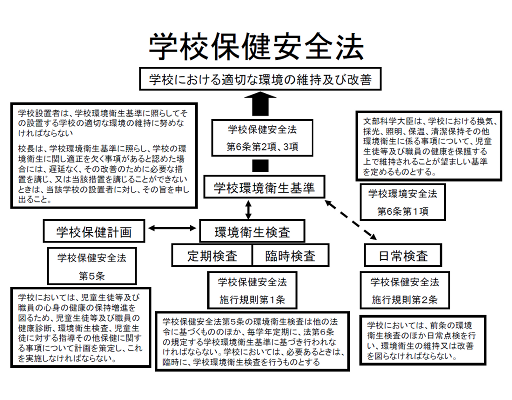

近年の児童生徒等を取り巻く環境は、大きく変化してきました。従来の学校保健法は、これらの変化をかんがみ、また平成20年1月の中央教育審議会の答申を踏まえ、学校保健法の一部改正する法律が平成20年6月に公布され、平成21年4月1日から学校保健安全法として施行されました。また、学校における環境衛生に係る事項について、「学校環境衛生基準」が定められ法的位置づけが明確となりました。

学校薬剤師と学校薬剤師会

学校保健安全法第23条には、「児童生徒の健康や健康的な学校環境の維持のために、すべての学校に学校医を、また大学以外の学校に学校歯科医および学校薬剤師を置く。

」ことが定められています。これらの学校薬剤師は、薬剤師の資格をもつ者のうちから学校設置者(教育委員会等)が、任命、または委嘱することになっています。すなわち、公立学校の場合は地方公務員特別職、国立学校の場合は国家公務員の一般職として非常勤の地方公務員・国家公務員の身分を持つ学校の職員であります。私立学校の場合は、学校法人が委嘱します。この事から、学校薬剤師は職能について、責任感と誇りを持って、意欲的に取り組む姿勢が必要であり、学校の教職員や医師・歯科医師との連携を大切にしながら、職務を果たしていかなければなりません。

学校薬剤師が職務を遂行するためには、同一地域内の学校薬剤師と相互に協力をして情報の提供をすることが大切になってきます。

ですから、学校薬剤師の組織が重要となり、郡市町村、都道府県、国の学校薬剤師会の編成がされている訳です。

学校薬剤師会のおもな活動としては

- 学校保健に関する研修会の開催

- 他の学校保健団体との交流や協力

- 管轄する教育委員会との折衝・協議・陳情・要望・協力等

- 学校設置者との折衝、とくに報酬や予算措置

- 職務に関する研究とその成果発表

- 会員の顕彰

以上のようなものがあります。

現在、奈良県薬剤師会に登録する学校薬剤師会の会員は約200名になっています。

参考図書

- 学校と薬剤師2006(薬事日報社)

- 「学校環境衛生の基準」2010(薬事日報社)

- [改訂版] 学校環境衛生マニュアル 平成22年3月(文部科学省)